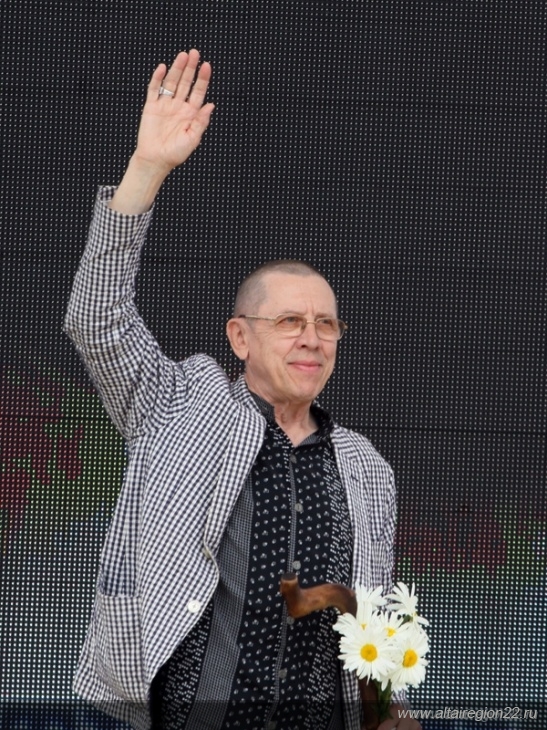

(к 80-летию со дня рождения Валерия Золотухина)

Он был одним из ведущих актёров Театра на Таганке, популярнейшим артистом советского и российского кино. Его лучшие экранные образы остались в фильмах, являющихся классикой отечественного кинематографа, и полюбились многим миллионам наших зрителей, которые продолжают быть его поклонниками по сей день…

Валерий Золотухин приехал в Москву в конце 50-х из далёкой алтайской деревни, преодолев тяжёлую болезнь. Сатиновые штаны, безденежье и негероическая внешность не помешали Валерию Золотухину стать героем одного из лучших театров страны, любимым артистом отечественного кинематографа и писателем, чьи книги давно пользуются заслуженным спросом…

Сценическая жизнь актёра на «Таганке» началась в 1964 году, когда Золотухин увидел «Доброго человека из Сезуана» в постановке Юрия Любимова. Спектакль произвёл на него огромное впечатление, и молодой артист дал себе слово, что будет работать в любимовском коллективе на любых ролях. Вместе с женой Ниной Шацкой (бывшей однокурсницей по ГИТИСу) они показались Юрию Петровичу Любимову и были приняты в только что открывшийся театр.

В спектаклях «Таганки» тогда остро зазвучала тема свободолюбивой личности, тема вольницы, возникшей на волне послевоенного времени – тех лет, когда страна, восстановившись после страшных потерь, обратилась к Человеку, его внутреннему миру, его надеждам, сомнениям и мечтам… Героями этих спектаклей становились люди, обретающие свой голос и своё лицо, пытающиеся противостоять возникающим вокруг (а, в общем-то, вечным) проблемам человеческой несостоятельности, приспособленчеству, лицемерию.

Стремясь к созданию синтетического спектакля новой неожиданной формы, режиссёр (как уверяли театральные специалисты) вместе с тем оставался на почве драматического театра, постепенно расширяя его пространство, возможности его выразительных средств. В творчестве Юрия Любимова общественно-политическая направленность, эстетика политического уличного театра сочетались с исследованиями нравственных и психологических коллизий и с лирической поэтической темой.

Нравственная философская проблематика Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова, Горького, Булгакова, а затем и современных писателей: Можаева, Быкова, Абрамова, Васильева, Трифонова – серьёзно исследовалась режиссёром в свете насущных общественно-политических вопросов, в связи с проблемой насилия, взаимоотношения власти и народа, разложения общества, теряющего свои идеалы…

Молодой актёр Валерий Золотухин, обладающий запоминающимся голосом, музыкальностью, пластичностью, открытостью и завидной работоспособностью, вскоре выдвинулся в число лучших артистов «Таганки». Узнали и полюбили его зрители и за блестящие работы в кино, которые, впрочем, никогда не мешали его театральной деятельности, считающейся им приоритетной.

Событиями театральной Москвы становились едва ли не все спектакли «Таганки», где Золотухин запомнился своими ролями в таких постановках, как: «Добрый человек из Сезуана» (Ванг), «Десять дней, которые потрясли мир» (Братишка), «Мать» (Находка), «Что делать?» (Лопухов), «Товарищ, верь!..» (Пушкин), «Дом на набережной» (Глебов), «Герой нашего времени» (Грушницкий), «Борис Годунов» (Самозванец), «Живой» (Кузькин), «Доктор Живаго» (Живаго), «Медея» (Креонт), «Шарашка» (Прянчиков), «Марат и маркиз де Сад» (маркиз де Сад)… Запомнился Валерий Золотухин и в спектаклях Анатолия Эфроса, где он сыграл Ваську Пепла в «На дне», Альцеста в «Мизинтропе», Петю Трофимова в «Вишнёвом саде». В Театре Советской Армии, куда Золотухина пригласили в спектакль «Павел I», он, заменив заболевшего Олега Борисова, со свойственным ему темпераментом и азартом выступил в главной роли. Он также много концертировал, охотно пел и читал стихи на самых разных сценах.

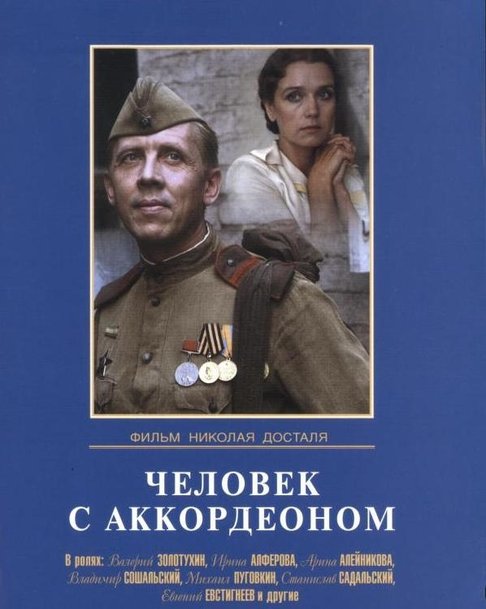

В кино Валерий Золотухин полюбился зрителям с первых своих фильмов: «Пакет» (1965, Петька), «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля» (участковый Серёжкин), «Бумбараш», «О тех, кого помню и люблю» (Васильев), «Царевич Проша» (Лутоня), «Единственная» (Касаткин), «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (Филька), «Весна двадцать девятого» (Григорий Гай). Среди многих других картин Золотухина хотелось бы упомянуть «Маленькие трагедии», где он блеснул в роли Моцарта, а также «Цветы запоздалые», «Салют, Мария!», «Предварительное расследование», «Средь бела дня», «О друзьях-товарищах», «На всю оставшуюся жизнь»… Во всех этих работах актёра отличали удивительная органика, лёгкость и пластичность, юмор, психологические тонкости в создании того или иного образа. Зачастую он воплощал на экране подлинно народные характеры, порою близкие фольклорным. В некоторых фильмах Золотухин исполнял народные песни, проникновенные и пронзительные.

Валерий Сергеевич Золотухин последние годы своей жизни отдавал не только Театру на Таганке и кинематографу, но и помогал восстанавливать церковь в своей родной деревне на Алтае. Шефствовал над театром в Барнауле, выпустил там курс молодых актёров. Осуществлял художественное руководство, всеми силами способствуя развитию театральной жизни целого региона.

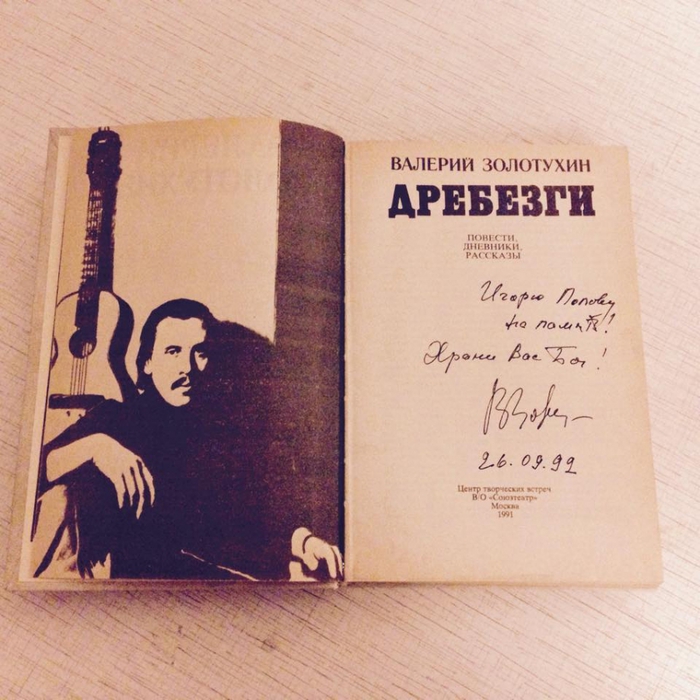

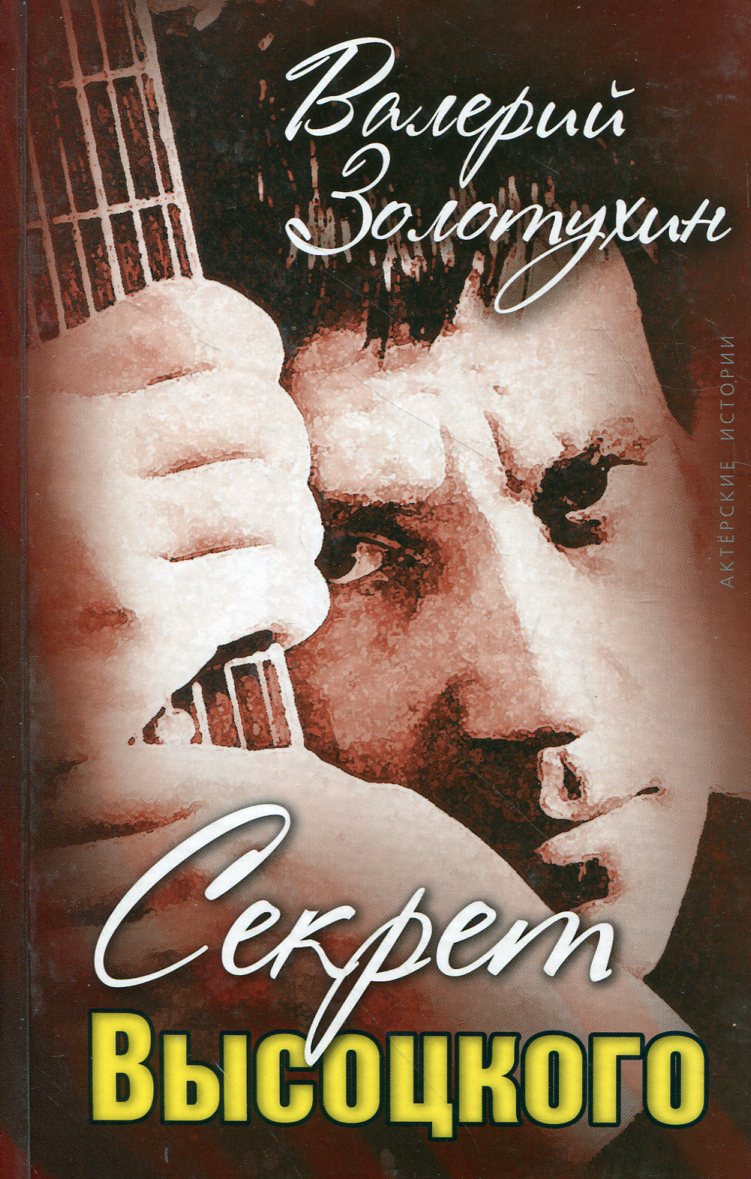

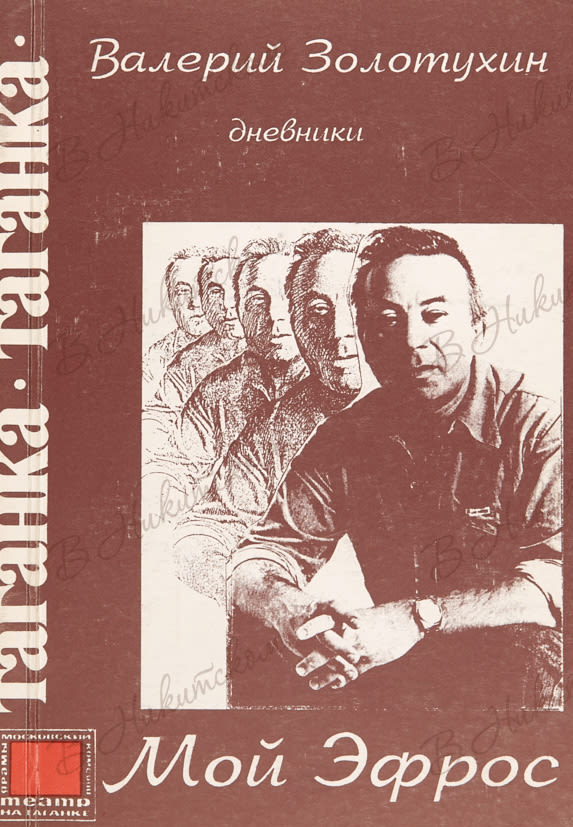

В 1981 году актёр был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1988 году Валерий Золотухин стал народным артистом России. Был он и членом Союза писателей, запомнившись нам своими замечательными книгами: «На Исток-речушку к детству моему», «Печаль и смех моих крылечек», «Дребезги», «Всё в жертву памяти твоей…», «Мой Эфрос», «На плахе Таганки», «От Живого к Живаго», «Таганский дневник». Немало страниц в них посвящено Владимиру Высоцкому…

Всё, созданное этим самобытным и ярким человеком, останется с нами как свидетельство Великой советской эпохи, во многом способствовавшей появлению уникальных талантов, рождённых в глубине России – нашей удивительной Родины…

Валерий Сергеевич Золотухин не раз приезжал в Воронеж, охотно давал интервью на радио и телевидении. Встречаясь с журналистами и своими многочисленными поклонниками, рассказывал не только о театре и кинематографе, но и о своём деревенском детстве и о тех людях, которые окружали его и вдохновляли на творчество с ранних лет, благодаря которым и состоялась его судьба…

материал подготовил: Владимир Межевитин

P.S. Одну из новелл Валерия Золотухина, прочитанную в Воронеже и посвящённую Анатолию Эфросу (у которого учился режиссёр Воронежского кольцовского театра Анатолий Иванов), хочется предложить нашим читателям:

В ГРАНИЦАХ НЕЖНОСТИ

Чтобы попасть в административную часть театра, нужно пройти за бархатом кулис, через новую сцену, пробраться в темноте, и сделать это сложно без опасения не споткнуться или не врезаться во что-нибудь лбом… И всякий раз, пробираясь через это закулисье, я жду, что меня окликнет из зала дорогой голос: «Валерочка, ты знаешь, я подумал…»

Нет, не окликнул. И не окликнет завтра. «Господа, прошу разъезд! У нас несчастье. Войдите в положение, господа! Разъезд, господа. Спектакль окончен». Это из булгаковского «Мольера»…

Он лежит рядом с Арбузовым и Трифоновым там, на Кунцевском кладбище. «Что же явилось причиной его смерти? Немилости короля? Черная Кабала?..» Обо всем этом необходимо думать. И очень хочется поругаться. Но при взгляде на деятельность смежных союзов, на выступления некоторых писателей — берет оторопь. Статьи, похожие на гнусные доносы… Не хочется.

Алла Демидова написала, с моей точки зрения, статью и умную, и слогом достойную. И я-то знаю, как она относилась к Эфросу! И вдруг нажила себе массу врагов — защитников Анатолия Васильевича. Не надо — Эфроса от нас защищать! Ни в вашей, ни в нашей защите он не нуждается, поскольку вся защита лежит в его творчестве.

Как возразить новому главному режиссеру, который заявляет, что театр болеет, что нужно вернуться к прежним ценностям? Что такое возврат к ценностям прошлого? Попытка повторить почерк другого мастера? Возможно ли? Нужно ли? Время мастера ушло вместе с мастером. В искусстве ценности творятся каждый раз заново…

И потом, что все это означает? Пришел Эфрос и зачеркнул прежние ценности? Снял любимые зрителем спектакли и насадил свою эстетику? Спектакли сняты были не по вине Эфроса, а вот «Дом на набережной» восстановлен исключительно по его инициативе. Эфрос на своих спектаклях не сидел, а восстановленный «Дом на набережной» весь смотрел с публикой из зала и сказал, что это выдающееся произведение. А многое на Таганке не принимал. Когда я по поручению труппы обратился к нему с просьбой о восстановлении «Мастера и Маргариты», он ответил: «Пусть восстанавливают, если хотят, но доведи до сведения труппы, что спектакль мне — по искусству — не нравится». Да, Эфрос считал «Мастера и Маргариту» спектаклем поверхностным, художественно не принимал его. И тем не менее отдал распоряжение о его восстановлении. Он умел считаться с чужим мнением, не скрывая никогда, однако, своего. Но открыто высказывая нам свои суждения о спектаклях, он никуда не предавал их гласности ни в публичных выступлениях, ни в печати. Почему? Можно ответить так: по душевному благородству. Если не понятно, объясню иначе — он не хотел нанести хотя бы косвенный вред своим мнением другому человеку. Эфрос всегда уважал талант художника вне зависимости от личных отношений и личностных оценок. И предпочитал тысячу раз взвешивать и проверять, прежде чем оформить свое мнение на бумаге, сделать его документом.

Его собственный путь пролегал в другую сторону, к другому Театру. Эфросу органически, физически стала противна всякая шумиха, театральщина, показуха на сцене, так называемая «острота форм». Он через все это давно прошел и оставил позади. Ему стоило огромных усилий, и здоровья в том числе, чтобы удержать нас в «Мизантропе» от поисков внешних эффектов и приспособлений. Все внимание Анатолий Васильевич сосредоточил на актере, на виртуозности диалога, на фантастических амплитудах монолога. И — никаких ошарашиваний зрителя… Я говорил ему: «Скучно!» Он отвечал: «Я не знаю, что такое скучно. В зале всегда найдется три, пять, двадцать пять человек, которым это интересно. Вы развратили московскую публику. Да и Бронная, и другие театры много потрудились для этого. Публика стала ходить в театр, чтобы ее чем-то ошарашивали, возбуждали, дразнили. А если публика этого не получала, то уходила неудовлетворенная и брюзжала: Таганка стала не та и т. д. Таганка начинала: был „Добрый человек“… Слова „сочетание острейшей формы с острейшим содержанием“ имели смысл. Но довольно скоро Таганка поняла, что надо публике: чтоб было против начальства да позадиристей. А начальство — это власть, любая власть. И пошло — от политики к политиканству…».

Эти мысли Анатолий Васильевич высказывал в частных разговорах, никогда их не скрывал, но никто не слышал, чтобы он декларировал их, чтобы он адресовал их «общественному мнению» и искал у него поддержки. Грустно, что «общественному мнению» недостало взаимной деликатности, взаимной корректности… Мне дорога история моего театра. Я не пытаюсь подвергнуть ревизии то, что было. Но было и счастье трех лет — работать с Эфросом. Я потерял своего человека, своего режиссера…

Больно, что все так зыбко, так несправедливо… Он не любил ввязываться в игру, в борьбу, «брать на горло». Он не любил доказывать. Если его не понимали, считал он, значит, так тому и быть. А иногда, быть может, надо ввязываться, надо доказывать? Не знаю…

Таким же он был в искусстве. Никогда ни с кем не заигрывал — ни с публикой, ни с критикой, ни с актерами. Он хотел вернуть театру несуетную тишину и углубленность. Мы ему говорили: «Все искусства хороши, кроме скучного». Как, в сущности, это пошло! А Эфрос считал, что скучно может быть только неразвитой душе. Тарковского скучно смотреть с точки зрения массового зрителя, кассы. А развитой душе не скучно — она работает. Хватит ориентироваться на кассу, мы в этом достаточно преуспели.

Один критик сказал о «Мизантропе», что, мол, да, это Мольер, но театр ничего своего пьесе не добавил. Я передал это мнение Эфросу. «Передайте критику, что он сделал комплимент. В отсутствии театра и есть театр — в хорошем смысле. Высокий, изначальный, который целиком ориентирован на актера». И он заставлял актеров искать смысл не в написанных словах роли, а между и дальше. Он говорил: «Главное — уловить смысл, а потом — темп и легкость. Вот, в сущности, весь мой метод». Да тут-то и закавыка! Под смыслом он разумел не интригу и не фабулу, не примитивную логику, а высшую точку психофизического состояния человека, растянутую в сложною кривую эмоциональных перепадов. Под смыслом у Эфроса глубокое емкое понятие. А потом — темп и легкость!

Он очень любил джаз, Эллингтона. Индивидуальное мастерство ценил чрезвычайно, но еще больше — тот ансамбль, то сочетание разных голосов в единой теме, которым в совершенстве владели виртуозы Эллингтона. И каждый раз, когда звучит джазовая «увертюра» к «Мизантропу», я будто слышу напутствие Эфроса играть, как музыканты, импровизируя легко, но в границах темы, в границах «нежности». Он много вкладывал в это слово, это важное для него слово — нежность…

Ориентация Эфроса на актера требовала актера-виртуоза. Ругаясь с ним, я приводил свой резон: «У вас нет такого артиста, который мог бы все. Можно, конечно, нафантазировать, чтобы было обаяние Жерара Филиппа, непосредственность Ролана Быкова, убийственный сарказм Ивана Бортника, изначальный трагизм Даля, сила Ульянова и… Но вы имеете, как говорят в Одессе, одного Золотухина. Как быть? Для кого мы играем? Для публики. Значит, предлагаю: нос Петра Ивановича подкрепить музыкой, глаза Ивана Петровича — светом, рост Фомы Лукича — пантомимой, да я и сам покувыркаюсь в характерности, почудю». Он мне возражал: «Ты, Валера, боишься, трусишь. Ты не доверяешь, ты добавляешь, шутишь, подспудно штукарствуешь. Ты человек, думающий серьезно, пишущий серьезно — а на сцене часто придуриваешься, прячешься. Так сложилась твоя театральная биография. В роли Пепла я на многое закрыл глаза. Пусть, думаю, раз ему так легче. В Пепле у тебя — отрыжка не лучшей Таганки, в Пепле ты — оттуда. А в «Мизантропе» надо войти на сцену через другую дверь, отомкнуть образ другим методом. Поверь Мольеру, поверь себе — человеческому, а не сценическому. И будет легко». И наконец, на какой-то репетиции он сказал: «Роль села на тебя, как костюм на фигуру».

На афише к премьере 4 июля 1986 года он сделал мне надпись: «Валера, отношусь к тебе с нежностью, хотя ты, конечно, орешек. Играешь ты замечательно, чем-то веет старым в самом хорошем смысле этого слова. Старое для меня — это Добронравов, Хмелев, Москвин и проч. Эфрос».

Да, надпись Мастера чрезвычайно лестна и дорога мне. Но очень непроста была и дорога к ней. Дорога, с которой я хотел свернуть, сбежать, дезертировать. Изверившись в своем праве на Альцеста, в минуту отчаяния, я даже подал заявление об уходе.

Анатолий Васильевич застал меня в дверях театра. Я уходил с репетиции — навсегда. Меж двух стеклянных дверных половин мы простояли — он, не войдя в театр, я, не выйдя из него, — около часа. Когда через час мы вместе переступили порог театра — вовнутрь, — Эфрос сказал: «Я могу освободить тебя сегодня от репетиции, но знаю по себе — в таком состоянии необходимо выйти на сцену и начать работать…».

Нам было трудно. Он вел в непривычную сторону. Нужно было научиться психологически проникать друг в друга, понимать другого больше, чем себя… Легко работать, легко репетировать — с бездарностью. С бездарностью можно просто не считаться. С таким громадным талантом, с таким выдающимся режиссером, как Эфрос, работать было сложно. Он просил, чтобы логика была нежной, краски — чистыми, разговор — простодушным. В простодушии, в этой нежности возникает дополнительный, несюжетный, но очень важный смысл и даже самый важный смысл… Он действовал и методом показа, и методом объяснений, но была у него еще такая форма: домашняя репетиция. «Приходите, поговорим». Форма такой беседы, душевного разговора, казалось бы, не относящегося к делу, имела, как потом стало ясно, огромное значение в его методе. Шла настройка на волну, на раскрепощение, на нужную интонацию.

Л. Броневой, с которым они оказались в последнее время по разные стороны баррикад, говорил мне на съемках фильма «Чичерин»: «Как я вам завидую. Вашему театру. Помяните мое слово: через три года у вас будет интереснейший театр. Потому что он чувствует эпоху. Цвет времени. Не временную ситуацию, а Время».

На портрете Анатолия Васильевича я записал слова из статьи Франсуа Мориака об Альцесте в «Мизантропе» парижского театра: «Он жаждал обрести твердую почву в стране Нежности, которая по природе своей — царство зыбкости». Вот мне и кажется, что Эфрос всем своим творческим подвигом искал твердую почву в стране Нежности, которая — и он это знал! — есть царство зыбкости… Вот такая парадоксальная вещь.

«Господа, прошу разъезд! У нас несчастье… Господа, спектакль окончен…».