(к 95-летию со дня рождения народного артиста)

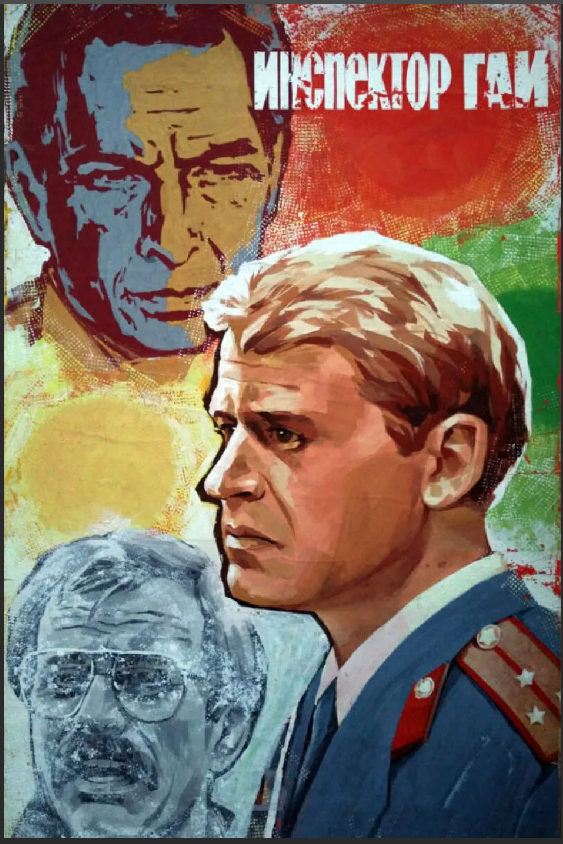

Когда смотришь фильмы с участием этого выдающегося артиста, записи его спектаклей и репетиций, передачи, ему посвящённые, понимаешь, насколько уникальны и значимы для отечественного кино- и театрального искусства были его талант и творческая жизнь. В кино он сыграл более 70 ролей, десятки актёрских и режиссёрских работ были осуществлены в театре. Среди шедевров отечественного кинематографа, в которых он снимался, можно назвать фильмы: «Живые и мёртвые» (Капитан Иванов), «Война и мир» (Долохов), «Берегись автомобиля» (Максим Подберёзовиков), «Три тополя на Плющихе» (Таксист Саша), «Гори, гори, моя звезда» (художник Фёдор), «Случай с Полыниным» (Полынин), «Здравствуй и прощай» (Участковый Буров), «Мама вышла замуж» (Виктор), «Рудин» (Рудин), «Бег» (Командир полка), «Дни хирурга Мишкина» (Мишкин), «Батальоны просят огня» (Полковник Гуляев), «Инспектор ГАИ» (Майор Гринько), «Продлись, продлись, очарованье» (Антон Скворцов)…

В театре – на сценах ЦДТ (Центрального детского театра), «Современника» (который Олег Ефремов создал со своими учениками и сподвижниками) и МХАТе – им было сыграно более 50-ти ролей(!) и поставлено порядка 60-ти спектаклей. А кроме того были постановки за рубежом: «Валентин и Валентина» Михаила Рощина в театре г. Сан-Франциско (США, 1978), «Наедине со всеми» Александра Гельмана в греческих Афинах (1986), «Мы, нижеподписавшиеся» Александра Гельмана в Городском театре Стамбула (Турция, 1988), «Иванов» Антона Чехова в Йельском репертуарном театре Нью-Хейвена (США, 1990), «Чайка» Антона Чехова в Народном Пекинском Художественном театре (Китай, 1991)… С 1949 года, после окончании Школы-студии МХАТ (курс народных артистов СССР Михаила Николаевича Кедрова и Василия Осиповича Топоркова), Ефремов преподавал там, совмещая педагогическую работу с работой в театре и кино, за которую он был награждён Государственными премиями СССР в 1969, 1974, 1983 годах.

Конечно же, широкую известность, всенародное признание и любовь Олегу Николаевичу Ефремову принёс кинематограф, но себя он считал прежде всего человеком театра, театральному искусству преданным и отдающим ему всего себя до самых последних дней. Как режиссёр и руководитель театра, он не терпел халтуры, расхлябанности, работы в полсилы, формальных выкрутасов на подмостках, называя их каботажем, повторяя иногда за легендарным русским артистом Щепкиным мысль о священнодействии в театре. «Кто пересёк дверь театра, – говорил Ефремов, – тот должен находиться в особой ауре. А иначе ему тут делать нечего».

О нём говорили, что он умел разработать роль в мельчайших деталях, создавая целостный, во всех психологических нюансах незабываемый образ. Знаменем «Современника» стал девиз и мечта Станиславского о воплощении «жизни человеческого духа» – по-настоящему, а не декларативно. Актёрские работы молодого театра отличались удивительной естественностью, стремились к искренности, порой граничившей с исступлённостью. Следуя мхатовским заветам, создатели «Современника» во главе с Олегом Ефремовым хотели возродить непосредственные способы воздействия на зрителя, сократить дистанцию между актёром и аудиторией, вовлечь зал в своё энергетическое поле, привлечь к активному сотворчеству и сопереживанию, пробудить чувство гражданского самосознания. И это им удавалось в известной степени.

Первые же ефремовские постановки: «Вечно живые», «В поисках радости», «Пять вечеров», «Голый король», «Четвёртый», «В день свадьбы» – вызвали необычайный отклик у зрителей, которые зачастую не хотели расходиться после спектаклей. Беседы с актёрами и режиссёром иногда продолжались до утра. О «Современнике» говорила и спорила вся театральная Москва. Статьи о работах студии и телевизионные версии некоторых спектаклей постоянно обсуждались в кругах поклонников Мельпомены в разных городах страны.

В 1970 году Олег Ефремов стал главным режиссёром МХАТа, куда его пригласили легендарные старожилы театра, оставшиеся без яркого лидера. Стремление Ефремова вернуть театру прежнюю пронзительность, живую интонацию, ощущение пульсирующего времени находило выражение не только в классических пьесах, но и, прежде всего, в современных, социально значимых. Злободневность взятого в репертуар материала никогда не отменяла, а, возможно, по-особому оттеняла вечные темы, исследуемые Олегом Николаевичем в постановках Володина и Бокарева, Рощина и Зорина, Шатрова и Гельмана, Вампилова и Петрушевской, наряду с вершинами классиков – Пушкина, Чехова, Горького.

С годами актёрская палитра Ефремова обогатилась самыми разными красками: от мягкой, а порой и горькой, иронии, нежного лиризма до высокой трагедии. Среди его ролей последних лет особо выделялись: Астров («Дядя Ваня» Чехова), Мольер («Кабала святош» Булгакова), Гендель («Возможная встреча» Барца), Борис Годунов (в одноимённой поэме Пушкина).

Поклонников таланта Ефремова всегда покоряли его удивительное обаяние, психологическая глубина, добросердечие, душевность и проникновенный лиризм. Запоминались нравственная сила и стойкость его персонажей. Актёр великолепно владел пластикой и подтекстом, легко мог переходить в своих ролях от иронии и лёгкости к невероятному драматическому, и даже трагическому накалу.

Девяностые годы – время разрушения страны, кинематографа, театра – оказались для Ефремова тяжёлыми. Деградация культуры, зрительского вкуса, новая довольно циничная идеология, коммерческая конъюнктура ставили МХАТ (как и многие другие театры) перед необходимостью искать какие-то компромиссы и принимать навязываемые условия «игры», разбираться с актёрами, стремящимися заработать в появляющейся рекламной индустрии, сериальных съёмках, пошловатых антрепризах или не могущими уже работать с полной отдачей сил. Ефремову пришлось отстаивать свои жизненные и художественные принципы ценой огромнейших усилий. Интересно, что уже в начале 1992-го распад СССР вызвал у некоторых актёров МХАТа (и прежде всего членов КПСС, коим был, например, Евгений Александрович Евстигнеев с 1960 года; Олег Ефремов вступил в Коммунистическую партию в 1955-м) такую реакцию:

«Жалко страну. Из истории известно, как князья пытались собрать русские земли, чтобы сделать единое мощное государство. И вдруг настали времена, когда мы сами развалили всё… У меня какое-то непонятное чувство. С одной стороны, уважаю суверенитет любого народа, любой республики, естественное стремление к свободе, а с другой – распад такой огромной державы вызывает чувство боли. Не берусь предугадать, что из этого получится, но думаю, что ничего хорошего. Страна погружается в разруху». /Из интервью народного артиста СССР Евгения Евстигнеева/.

О гражданской позиции, принципиальности Олега Ефремова и понимании им того, как искусство должно воздействовать на человека, воспитывая и поднимая до уровня Личности, свидетельствовал такой показательный факт: он не сыграл ни одной отрицательной роли (ни в эти годы, ни ранее), в отличие от многих нынешних «звёзд», купающихся в ролях отъявленных мерзавцев, убийц, маньяков, всяческих злодеев и уродов и заявляющих повсюду, что такие персонажи предпочтительнее в работе, чем создание на экране образов положительных героев.

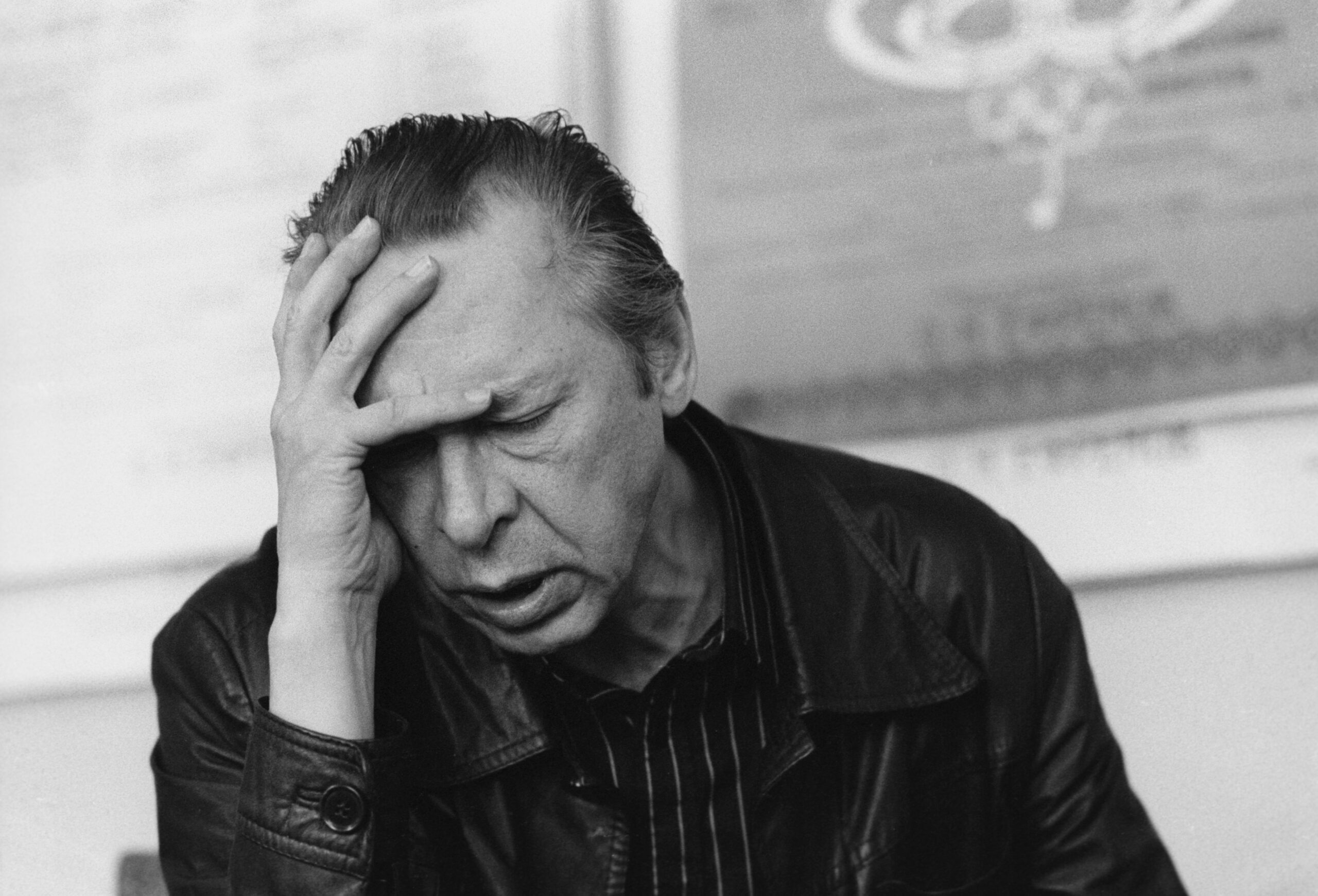

В 90-е же состояние здоровья Ефремова стало резко ухудшаться. Болезнь лёгких приводила к тому, что рядом с Олегом Николаевичем на репетициях последних лет зачастую присутствовали врачи.

Олег Ефремов, фанатично преданный театру, был чужд мещанским повадкам, модам и устремлениям, понимая, как следование им, погружение во все эти соблазны и желания «поживиться на стороне» мешают искусству, профессиональной отдаче, отвлекают от дела, постижения высокого смысла того или иного произведения и роли, служения театру, убивают искренность и портят отношения внутри коллектива, лишая его возможности совершенствоваться и двигаться вперёд. Даже своим некоторым близким друзьям заявлял: «Если не можете работать с полной самоотдачей – уходите на пенсию». В своём устремлении совершенствовать театр (обращаясь вдумчивее и бережнее к традициям, уходящим к Станиславскому и Немировичу-Данченко) и освободиться от ненужных ему людей он считал правильным разделение МХАТа, в то же время понимая, наверное, что времени у него на преобразования остаётся немного.

Глядя на передачи о Ефремове, не говорящие о серьёзнейших проблемах нашего искусства, слушая только (оставшиеся после «редактирования») ефремовские намёки на них, всякий раз продолжая монологи Олега Николаевича, невольно вспоминаешь мысли, высказывания и поступки других близких ему по духу и отношению к делу деятелей театра и с ним перекликающихся, таких, например, как Анатолий Эфрос периода его работы на «Таганке», когда ему стали чужды (как уверяли находящиеся с ним рядом актёры) всякая театральщина, всякая шумиха и показуха на сцене, так называемая «острота новых форм». Он через это давно прошёл и оставил позади. Удерживая актёров на репетициях от внешних чрезмерностей – «фокусов и кривляний», Эфрос концентрировал внимание на виртуозности диалогов, на амплитудах монолога, подтексте… Сетовал, что избалованная публика стала ходить в театр для того, чтобы её ошарашивали, возбуждали, эпатировали, а когда ожидаемого подарка она не получает, то уходит недовольная и брюзжащая о скуке. Фразу «Все искусства хороши, кроме скучного» режиссёр считал пошлостью, уверяя, что скучно может быть только неразвитой душе, не желающей работать, напрягаться, затрачиваться.

Суждение одного из критиков об эфросовском «Мизантропе», в котором говорилось, что «театр ничего пьесе Мольера не добавил», Эфрос отнёс к комплиментам. Он заявил: «В отсутствии театра и есть настоящий театр – высокий, изначальный, ориентированный на актёра и автора».

Анатолий Эфрос убеждал артистов и учеников искать самую суть не только в написанных словах роли, а между и – дальше. Он говорил: «Главное уловить Смысл, а потом темп и лёгкость. Вот, в сущности, и весь мой метод!» Под смыслом он понимал не интригу, не фабулу, не примитивную логику, а высшую точку психофизического состояния человека, растянутую в сложную кривую эмоциональных перепадов…

Вспоминаются здесь и слова Петра Фоменко, отвечавшего тем, кто называл его театр «нафталином» фразой, что «если мой театр – нафталин, то значит другие можно и нужно называть молью?!»

Созвучен Олегу Ефремову был и режиссёр Владимир Воронцов, возглавлявший некогда Ярославский и Брянский театры, а в 1999 году создавший Ярославский камерный и говорящий о тенденциях в современном театре так:

«Есть одно ужасное по смыслу слово – «девальвация». Оно означает медленное, незаметное уничтожение чего-то ранее существенного. Разрушение, разложение, распад… Тление.

Весь ужас в том, что это происходит не сразу, не вдруг, а медленно и незаметно. Процесс недоступен ни глазу, ни чувствам, ни сознанию. Как если вдруг мы внезапно уснём лет эдак на 20, а потом проснёмся и посмотрим на себя в зеркало. Что мы там обнаружим? Не ужаснёмся ли? Не зашевелятся ли волосы от увиденного?

А если не заснуть, если постепенно, не сразу, не вдруг – тогда всё нормально. Естественный процесс: никакой паники, никаких потрясений, всё как надо…

Я думаю: что мы потеряли за эти 20 (а то и 30) лет, на которые не смогли уснуть, а потом проснуться и увидеть в зеркале своё изменившееся лицо?

Я давно не хожу в театр, потому что не выношу лжи. Но, слава Богу, сегодня, чтобы быть в курсе всей театральной жизни нашей Державы, совсем не обязательно вживую присутствовать на очередном похоронном ритуале: достаточно включить телевизор. Два десятка каналов что-нибудь вскользь сообщат о новых театральных шедеврах, а уж любимый интеллигенцией канал «Культура» четверть своего эфирного времени не преминёт посвятить театру.

Теперь появились новые выражения: «модный театр», «модный режиссёр». Кой чёрт они выражают? Ну, есть «модная обувь» – натирайте себе мозоли. Есть «модная причёска» – укладывайте свои волосы «вспять», не так, как предназначено им расти природой. Вставляйте в свои носы, губы, пупки и в разные интимные места пирсинги – и всё это укладывается в понятие «модно». Но театр, искусство?.. «Модный театр»! И продолжим: «модная любовь», «модная мать», «модная церковь»… Да-да, всё это из одного ряда. А уж если совсем по Станиславскому: «модная жизнь человеческого духа». Тьфу!.. Воистину, как у Сервантеса: «Все слова – от Бога, а хитросплетения слов – от Дьявола!».

Впрочем, зачем доказывать прописные истины? Я включаю канал «Культура». (К слову, есть такой короткий анекдот: «Кошмарный сон интеллигента – программа «Дом-2» на канале «Культура».) Так вот, там показывают юбилей одного некогда любимого да и поныне популярного московского театра. Пытаюсь смотреть Островского. Называется это зрелище «Гроза». Боже праведный! Избави душу от столь похабного, дилетантского юродства! Через пять минут выключаю – и могу снова жить, дышать чистым воздухом… Через два дня снова включаю родной канал «Культура». Тот же театр-юбиляр представляет «Вишнёвый сад». Здесь можно выдержать больше, минут 20. Дальше – трудно. Потому что одноклеточный автор, которого по-школярски разыгрывают эти маленькие клоуны – это не АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ! Неужели они этого не понимают?! Тем более что это совсем не маленькие клоуны, это очень хорошие, талантливые актёры! Некоторые из них легендарны, на них молилось поколение шестидесятых! Другие моложе, не менее талантливы!

Что же с нами стало? Это не девальвация? Тогда ЧТО ЭТО?..

Я не случайно начал с ужасного слова – «девальвация». Я не говорю о процессе разложения личности – это уже называется «деградация». А «девальвация» – разложение чего-то, существующего вне нас. Допустим, профессии. Профессии актёра. Режиссёра. Плотника, пекаря, хлебопашца.

Эта зараза готова выкосить всех. Но, Бог да не оставит их, мы говорим сейчас о Театре.

Я снова включаю канал «Культура». Я смотрю очередной спектакль – Гоголь, Чехов, Островский. Зачем их ставят? Не пупкиных, не фердыськиных, не козлодуевых? Почему-то к классике тянет… Что за напасть?

Я испытываю неистовое желание выключить телевизор, но продолжаю смотреть. И задавать себе вопросы. Нет, не им, которые там выхолащивают Островского, – себе, конечно. Я спрашиваю себя, себя самого и только себя, потому что знаю, что ни от кого не получу ответа на эти проклятые, мало кому сегодня нужные вопросы:

Где русская театральная Школа? Где эта неуёмная, бунтарская СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО, крушащая шаблоны и актёрские штампы, смывающая с подмостков и из закулисья завалы пошлости и театральной рутины? Где тот «Театр мужественной простоты» Немировича-Данченко, не терпящий духовной расслабленности?.. Где преданная проклятию, гонимая с подмостков СВЕРХзадача, главный двигатель энергетики артиста, бередящая его нервы, и где СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ – путь, по которому пробирается окровавленная актёрская душа к своему предначертанному финалу? Где величайшее открытие русского театра XX века – ЗОНЫ МОЛЧАНИЯ, позволяющие нам слышать неуловимое, трепетное дыхание живого артиста? И где намертво связанный с этими зонами ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ, с особой магнетической силой втягивающий нас беспощадно в оживающее на глазах пространство сцены? Где ВТОРОЙ ПЛАН роли, наполняющий театральное действие завораживающим таинством необъяснимой человеческой души? Где, наконец, само таинственное священнодействие театрального зрелища со всем его буйством и многоцветьем (избави Бог театр от дымогенераторов, лазерных лучей и прочей шоудури)?!

И ещё много, много… Где оно?.. Где?.. Где?

Есть ещё школьнопрописной завет великого русского артиста Щепкина, который помнит всякий первокурсник театральной школы: «Священнодействуй, или убирайся вон из театра!»

Что ж, мы не священнодействуем. И не убираемся вон. Мы привыкли жить так.

Просто так…

А может быть, я всего лишь ошибаюсь, и это вовсе не «девальвация», а только «деградация личностей».

Дай Бог, чтобы это не было ошибкой».

24 мая 2000 года Ефремова не стало. Похоронен народный артист Советского Союза на Новодевичьем кладбище Москвы. Честного, принципиального, талантливейшего мастера нам сегодня не хватает как никогда. Замены ему нет.

материал подготовил Владимир Межевитин