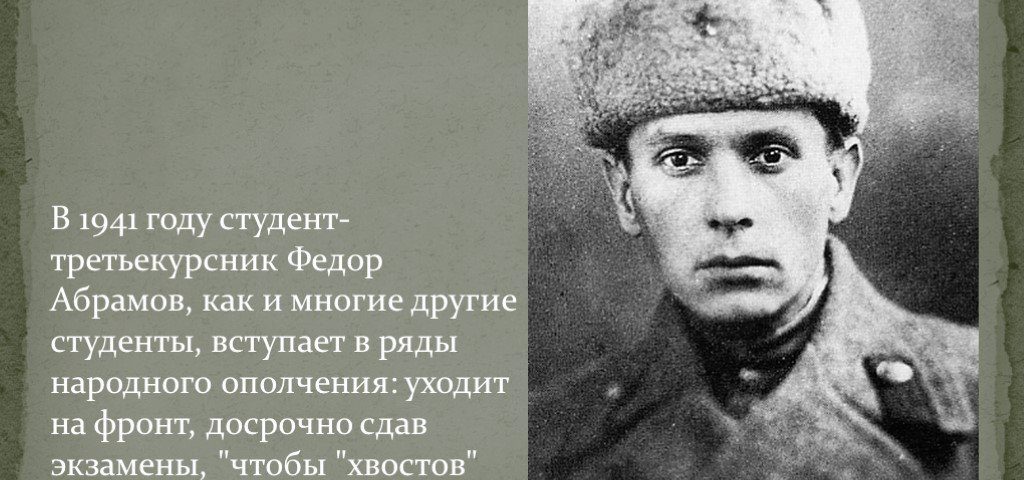

(к 100-летию со дня рождения Фёдора Абрамова)

Едва ли не единственный из всех телевизионных каналов, телеканал «Культура» сообщил о юбилее замечательнейшего русского писателя ФЁДОРА АБРАМОВА, родившегося 100 лет назад (29 февраля 1920 г.)… Глядя на экран, где шёл фильм, рассказывающий о судьбе Фёдора Александровича, я вспоминал свои собственные впечатления, оставшиеся не только от его книг, но и спектаклей, поставленных на сцене.

В Воронежском институте искусств к произведениям Абрамова обращались педагоги и режиссёры Н.В. Дубинский, А.К. Дундуков, В.В. Тополага, Е.Ф. Слепых, И.В. Сачко. Постановки воронежцев до сих пор живы в памяти многих горожан… Впечатляющей работой блеснул Лев Додин в Петербурге. Но сегодня хочется рассказать об одной из первых инсценировок писателя в Театре на Таганке, осуществлённой 45 лет назад Юрием Любимовым. Работая в Москве режиссёром в «Останкино», мне довелось монтировать для телевидения плёнки отснятого тогда спектакля (и прочитать немало комментариев к той работе). А сегодня рассказать о нём, отмечая абрамовский юбилей.

Спектакль «Деревянные кони» Таганки включал в себя три отдельных повести – «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька». В центре первой оказывалась биография старухи Милентьевны, чья жизнь проходила на фоне противоречивых и страшных довоенных событий. Вторая повесть – «Пелагея» – была растянута во времени с военных лет до 60-х годов. Третья повесть – «Алька», тематически связанная с предыдущей, развивалась только в реалиях послевоенного времени (60-70 годы). Все три эти вещи Фёдора Абрамова, вместе взятые, охватывали период длиной в четыре десятилетия.

Столичный театр начинал свой разговор прямым прикосновением к деревенскому быту. Зрители из фойе попадали не в зал, не в партер, а на сцену. Только через сценическую площадку они могли пройти на свои места. Сцена же представляла собой неподдельное жилое нутро северной крестьянской избы. Разостланные грубые домотканые половики соседствовали с пёстрыми оконными занавесками. Берестяные корзины, лукошки, коробы, туески, лапти, деревянные прялки, скалки и вальки можно было увидеть прямо на подмостках. Над длинными, крепко сколоченными скамьями тут же висели тяжёлые бороны. Весь этот нехитрый домашний скарб и скромный инвентарь, подобранный с музейной дотошностью, можно было, проходя через сцену, и разглядеть, и потрогать.

Режиссёр как бы заранее предлагал зрителям воочию и на ощупь убедиться, что фактура спектакля – доподлинная, как и предстоящее действие, в которое необходимо вглядеться как можно внимательнее. Но едва начинался спектакль, зрители вдруг замечали, что их самих разглядывают, их самих изучают – сосредоточенно, пристально – деревенские мужики, бабы, старики и старухи, малые детишки, тесно сбившиеся в двух узких проемах по краям сцены. Город внимательно взирал на деревню, но и деревня вглядывалась в город, изучая зал.

В долгой паузе молчания, в диалоге встречных вопросительных взглядов возникало ощутимое напряжение. Не однажды по ходу действия со сцены в зал летели каверзные вопросы – то шутливые, то укоризненные, серьёзные. Не раз и не два из публики, в свою очередь, раздавались реплики, адресованные сцене, – либо сочувственные, либо недоуменные, либо насмешливые. Противостояние города и деревни выступало главным принципом, организующим полифонию спектакля.

459044 16.04.1974 В зрительном зале после спектакля «Деревянные кони» по пьесе писателя Федора Александровича Абрамова (1920-1983) в театре на Таганке. Анатолий Гаранин / РИА Новости

Вся сцена была открытой и распахнутой настежь вплоть до беленой кирпичной стены. Но в этом прозаически пустом и холодном пространстве, почти не умолкая, звучали трогательные мотивы северных народных песен, их бесхитростные, но задевающие душу слова. Каким-то непостижимым образом мелодии, доносившиеся откуда-то из-за кулис, наполняли всё свежим воздухом, и казалось, что над головами актеров – не металлические подвесы с осветительными приборами, а голубовато-белесые, хмурые небеса.

На сцене видны были три женские фигуры: в центре старуха Милентьевна, слева Пелагея, справа Алька, три актрисы – А. Демидова, 3. Славина, Н. Чуб, – которым предназначались главные сольные партии. Первое соло принадлежало Милентьевне. Двигаясь из глубины к переднему краю подмостков, героиня, хрупкая, тоненькая, как былинка, будто нехотя, начинала рассказ о своей жизни. А потом, не повышая голоса, плавно, тихо приближалась к зрителям в потоке воспоминаний. Чувство возникало такое, будто это — ничем и никем не управляемый поток. Былое самопроизвольно изливалось в современность, чтобы с ним поспорить, ему возразить, а главное — что-то очень важное, не подлежащее забвению, возвратить.

Но и это впечатление непроизвольных наплывов, случайных картин, которые по капризу памяти доносились до нас из прошлого, было обманчиво. Большой монолог Милентьевны двигался от одного воспоминания к другому, энергично подталкиваемый её невесткой, разбитной и бойкой Евгенией (которую играла Т. Жукова). Евгения – важное лицо в первой части спектакля, и Жукова затейливо, с огоньком вела свою роль. Доверительно общаясь, то с публикой, то с односельчанами, то со свекровью, нередко даже и оттесняя Милентьевну, рассказывая за неё, досказывая то, о чём старуха по скромности или стыдливости умолчала, подхватывая, поясняя, изумленно комментируя или дерзко опровергая её слова, Евгения — Жукова заставляла Милентьевну – Демидову – полностью раскрыться перед зрителями.

Главной темой первой части спектакля оказывался кризис некогда прочной крестьянской нравственности. Во второй части эта сложная проблема неподъёмным грузом наваливалась на плечи Пелагеи (Зинаида Славина). Вторая часть начиналась, как и первая: все те же три женских лица вопросительно вглядывались в горожан, все те же три фигуры были видны на сцене, но теперь уже в центре внимания была Пелагея и её двусмысленная судьба, её раздвоенная жизнь.

Славина играла женщину, чья воля не знает преград, чья энергия способна свернуть горы, но женщину, под ногами которой зашаталась земля, ибо старые моральные устои – те, которые Милентьевной завещаны, – Пелагея утратила. Всю свою жизнь она работала до изнеможения, но тяжёлая работа в деревенской пекарне доставляла ей – великой труженице – удовольствие. Она же приносила и власть над людьми в голодные годы. Хлеб, ставший валютой и неслыханным богатством, оказывался и тяжёлым испытанием, которое Пелагея не выдержала, прельстившись соблазном наживаться на продукте своего труда и чужой беде.

Так возникал порочный круг, и из него Пелагее вырваться было невозможно. На уровень философских размышлений выходил писатель и театр, исследуя человеческую личность и условия, на неё влияющие.

Снова и снова Пелагея раскручивала перед зрителями запутанную ленту своей судьбы, многотрудной и многогрешной. Трагическое исступление её монологов оттенялось беспечным счастливым движением сквозь спектакль Альки, её любимой дочери. В сознании Альки представала совсем иная шкала ценностей. Её богатством были уже не хлеб, не работа, а собственная красота, которую она мечтала продать поскорее и подороже. Её манила карьера городской официантки – «мед на устах, музыка в бёдрах». И сама Пелагея, и вся деревня, весь деревенский «хор» с нескрываемым ужасом следили за ярким взлётом этой девической судьбы, бесшабашной, не ведающей никаких сомнений, ликующей, несмотря на то, что для ликования не было причин.

С удивительной прозорливостью вскрывал Фёдор Абрамов болезни нового времени, вырастающие из цинизма, безверия, разрушения национальных традиций. А театр помогал тревоги и боль писателя сделать ощутимыми и конкретными. В этом проникновенном сплаве литературы и сцены был великий смысл и великое единение.

P.S. Интересно, как со свойственной ему антисоветской направленностью вспоминал о той постановке Юрий Любимов: «Этот спектакль буквально вырвали у начальства. Я помню, как в моём кабинете Фёдор Александрович вскочил и закричал: «Да я весь израненный! Как это я свою Родину не люблю! Может, это вы настоящие патриоты, а не я?!» Отчаянно сражался за своё детище. Кое-чем пришлось пожертвовать: не смогли отстоять сцены, связанные с коллективизацией, о которой было сказано в последнем варианте намёком. Но в целом основную концепцию спектакля удалось сохранить».

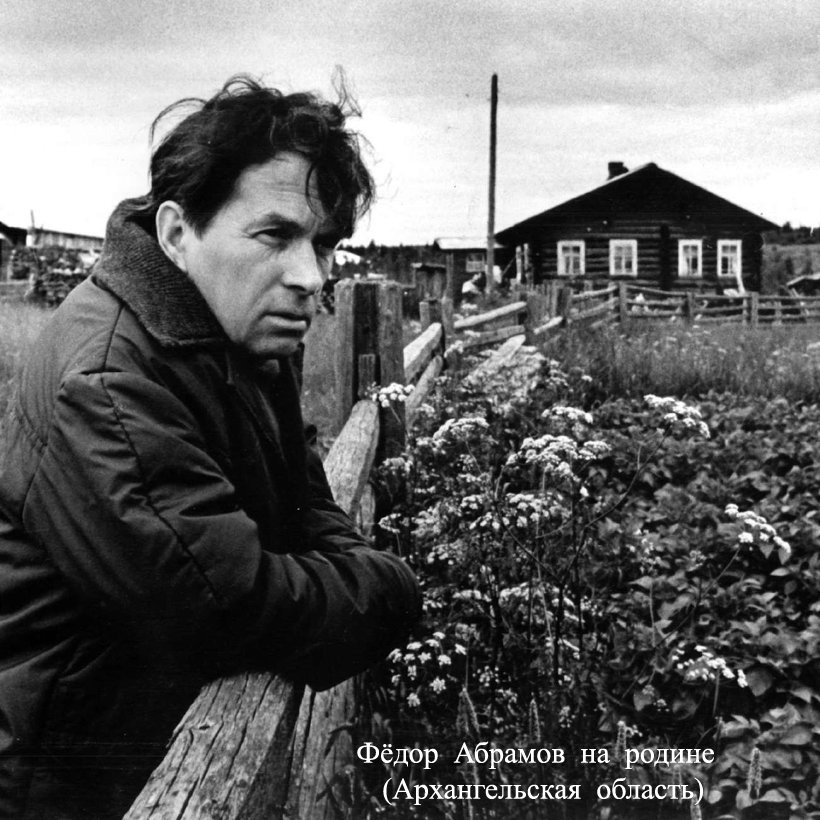

А сам же Фёдор Александрович Абрамов (автор нескольких пронзительнейших романов и повестей, сделавших его при жизни литературным классиком), будучи коммунистом (с 1945), офицером-фронтовиком и заведующим кафедрой советской литературы в Ленинградском государственном университете, в своём дневнике о Юрии Петровиче Любимове оставил такую запись: «Возрождение русского самосознания – увы, на Любимова здесь не надежда. Для него какой-нибудь театральный трюк и приём дороже идеи. Да и не дорос он до настоящей-то идеи. Слишком эгоист. Слишком показное сердце, не способное вместить все беды и боли России…»

Владимир Межевитин